Die Nachwuchskirche ist am Ende

2024 traten weniger Menschen aus der Kirche aus als im Rekordjahr 2023. Der Mitgliederschwund hält jedoch an. Auch aus einem zweiten Grund: Inzwischen sterben mehr Kirchenmitglieder als es Taufen gibt.

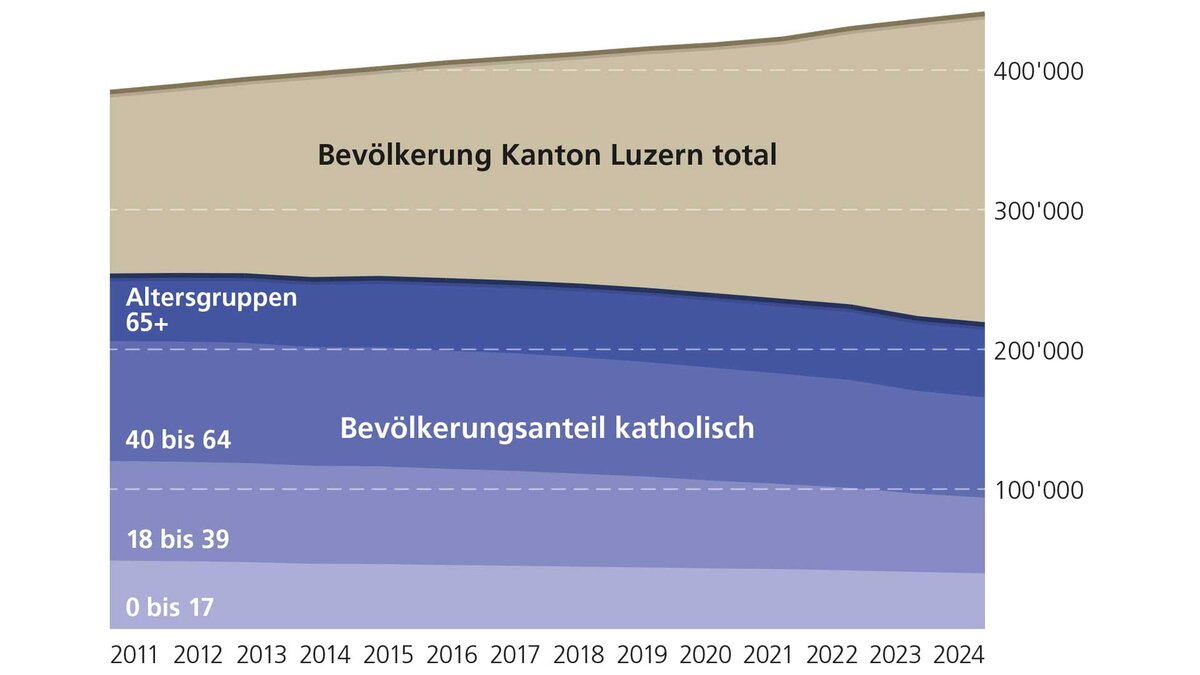

Der katholische Bevölkerungsanteil wird auch im Kanton Luzern kleiner und älter. | Daten: lustat.ch, Grafik: Beate Lüsch

Arnd Bünker spricht von einem «Epochenwandel», das «Ende der Nachwuchskirche» sei erreicht. Bünker leitet das Schweizerische Pastoralsoziologische Instituts (SPI), das die Kirchenstatistik für die katholische und reformierte Kirche Schweiz führt. Mit «Nachwuchskirche» meint er das frühere Erneuerungsmodell, bei dem sterbende Mitgliedergenerationen durch Taufzahlen ausgeglichen und die Kinder und Jugendlichen durch religiöse Erziehung begleitet wurden. «Bis zur Ehe. Damit war die nächste Generation quasi gesichert.»

«Starker Abbruch»

Vergang’ne Zeiten. «Unsere Basis schrumpft kontinuierlich», stellt Bünkers reformierter Kollege Stephan Jütte fest. In Zahlen: In der katholischen Kirche Schweiz wurden 2024 13 548 Menschen getauft, 10 Prozent weniger als im Vorjahr, 35 Prozent weniger als vor zehn Jahren. In der reformierten Kirche ist der Rückgang noch grösser. Die 7111 Taufen im Jahr 2024 entsprechen einem Minus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr und von 46 Prozent gegenüber 2014.

Der Kanton Luzern mit einem Katholik:innenanteil von 49,5 Prozent (Stand Ende 2024) liegt über dem Schnitt. Hier wurden im vergangenen Jahr 1368 Menschen getauft, gut 17 Prozent weniger als im Vorjahr und gut 33 Prozent weniger als 2014. Für Reformiert-Luzern sind diese Zahlen auf kirchenstatistik.ch nicht verfügbar.

Der «klar negative Generationensaldo», den Jütte ausmacht, lässt sich zusätzlich an einem Vergleich festmachen: In der Schweiz gab es im vergangenen Jahr 78 256 Geburten. Die Taufquote betrug nur 26,4 Prozent, obwohl der Anteil der Kirchenmitglieder an der Gesamtbevölkerung – katholisch und reformiert – gemeinsam bei etwa 50 Prozent lag. «Darin zeit sich der starke Abbruch der familiären Weitergabe von Glauben und Kirchenbindung», sagt Bünker.

Mitglieder sterben weg

Die Zahlen aus dem Kanton Luzern untermauern diese Aussage. Hier erheben die beiden grossen Landeskirchen ihre Mitgliederzahlen seit 2011 nach Altersgruppen. Die Statistik sagt aus: In der Altergruppe «65 plus» steigt der Anteil Katholik:innen an der Bevölkerung, in den jüngeren Altersgruppen sinkt er. Mit anderen Worten: Die Mitglieder werden immer älter und sterben weg, es kommen weniger jüngere nach.

Kein alltägliches Bild mehr: In der Schweiz wird nur noch jedes vierte Kind getauft. | Bild: Taufe 1963, Familienalbum Domnik Thali

Arnd Bünker geht davon aus, «dass die Sockelerosion langsam, aber stetig steigen wird». Das Tempo des Mitgliederschwunds werde wegen der fehlenden Taufen zunehmen. Der Theologe, der das SPI seit 2009 leitet, hält es zudem für «nicht realistisch, die grossen Trends der Entkirchlichung, der Säkularisierung und Individualisierung in Religion und Spiritualität zu stoppen».

Fünf Sterbephasen

Urs Brosi, Generalsekretär der Römisch-katholischen Zentralkonferenz (RKZ), weist zudem darauf hin, dass das kirchliche Personal weniger wird, weil viele Mitarbeiter:innen der geburtenstarken Jahrgänge demnächst in Pension gingen. «In wenigen Jahren werden wir noch halb so viele Seelsorger:innen wie heute haben.» Ausserdem fehlten zunehmend Katechen:innen und Jugendarbeiter:innen. «Die Landeskirchen müssen sich auf ihr Kleinerwerden einstellen».

Wie aber geht das? Brosi teilt die Reaktionen, die er innerhalb der Kirchen wahrnimmt, in fünf Phasen auf, in Anlehnung an die Sterbephasen nach Elisabeth Kübler-Ross.

Aktivismus und Aufbegehren

Als erste Reaktion wollten viele in der Kirche dieses Sterben nicht wahrhaben. Stattdessen verdränge man das Problem oder bezweifle den Wahrheitsgehalt von Studien, die das Schrumpfen belegen. Als zweite Reaktion stellt er «Gegenmassnahmen» fest: «Man erarbeitet pastorale Entwicklungspläne, fördert Synodalität und stärkt Kommunikation und Jugendarbeit.» Dieses «Aufbegehren» münde nicht selten in einen Aktivismus. Eine dritte Reaktion bezeichnet Brosi als «Frustration». Diese äussere sich etwa in Sätzen kirchlicher Mitarbeiter:innen, die sagten: «Bis zu meiner Pensionierung wird es wohl noch reichen.»

Die vierte und fünfte Phase macht Brosi aktuell erst bei den Ordensgemeinschaften aus: «Schritte in die Zukunft tun, indem Strukturen verschlankt werden und man Infrastruktur reduziert.» Und schliesslich die Akzeptanz und die Konzentration darauf, eine spirituelle Grundhaltung zu schaffen, in der Menschen im Glauben gestärkt werden, ohne sich abzusondern. «Wir sind Teil dieser Gesellschaft, aber wir können nicht mehr dasselbe leisten wie früher», fasst Brosi diese Haltung zusammen.

Die beiden letzten Phasen nimmt er bei den Landeskirchen noch nicht wahr. Eine Antwort, weshalb Gott deren Sterben zulasse, gebe es nicht. «Wir können das nur aushalten, beklagen und darüber trauern.» Als gläubiger Mensch dürfe man aber hoffen, «dass Gott auch im vermeintlichen Scheitern anwesend ist».

Kontrolle aufgeben

Der St. Galler Bischof Beat Grögli stellt klar, es wäre «naiv, auf bessere Zeiten zu hoffen». Eine flächendeckende Pastoral könne künftig nicht mehr gewährleistet werden. Es werde darum gehen, «die Beteiligung der Gläubigen zu stärken, Vielfalt zu ermöglichen und damit auch Kontrolle und Einheitlichkeit aufzugeben.» Bünker drückt dies so aus: Man werde sich vielleicht weniger auf die Grösse der Kirche ausrichten als «auf die überraschende Lebendigkeit der gelebten Neuinterpretationen der Botschaft Jesu».

2024 weniger Austritte

Im vergangenen Jahr traten gesamtschweizerisch 36 782 Personen aus der katholischen Kirche aus, 46 Prozent weniger als 2023. Bei der reformierten waren es 32 561 Austritte (-18 Prozent). Der Rückgang erklärt sich mit der grossen Austrittswelle 2023, die auf die Publikation der Pilotstudie zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche Schweiz zurückzuführen war.

In beiden Kirchen liegen die Austrittszahlen 2024 gleichwohl über jenen von 2022. Der Rückgang hält also an. Da wie dort zeigt sich zudem, dass sich der höhere Anteil von Sterbefällen gegenüber Taufen stark auswirkt (vgl. Haupttext).